Artù l’antico re di un regno italiano la cui leggenda conquistò la Britannia?

Artù l’antico re di un regno italiano la cui leggenda conquistò la Britannia?

Indagine indiziaria di

Oreste Caroppo

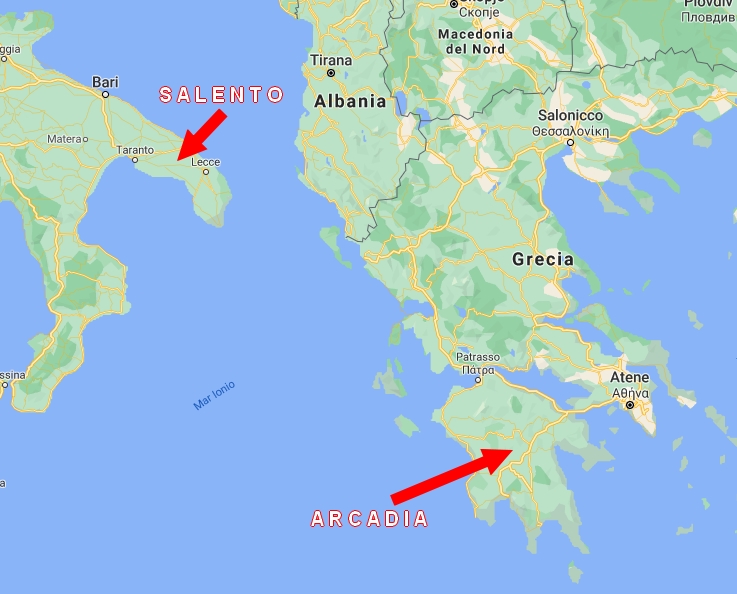

La figura del fiabesco Re Artù di Britannia fu ispirata dal reale Re Artù del Salento messapico?

“In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù, fosse lo medesimo de quel Artù Re del Inghilterra?“

Questo che fu il dubbio del Mago Tafuri è anche il mio!

Mentre diversi anni fa raccoglievo dati intorno a questa mia ipotesi teorica mi sono imbattuto in questa frase qui virgolettata scritta dal filosofo-mago rinascimentale salentino M. Tafuri (1492-1584); forse anche lui aveva avuto il mio medesimo dubbio? Un dubbio che può dunque nascere in chi vivendo in Salento e nutrendosi di cultura antica scopre la enigmatica raffigurazione di Re Artù nel mosaico medioevale di Otranto e la figura dell’antico grande e famoso re messapico Artas/Artos.

PRIMA PARTE

Inizio qui la divulgazione di tutta una ricca serie di dati che ho raccolto negli anni sui temi qui dibattuti, seguite e chiedete per gli aggiornamenti successivi.

espressa in sintesi la teoria qui esposta:

“Re Artù britannico fiabesco = Re Artas messapico storico“

Elenco aggiornato dei paragrafi

Introduzione

Il percorso di ricerca

Quell’iconografia enigmatica e unica del Re Artù nel mosaico di Otranto che ricorda Dioniso e gli stregoni

Il dubbio degli eruditi salentini del Rinascimento

Approfondiamo la figura storica del Re Artù salentino (Artas chiamato in messapico, Artos in greco)

Il nome Artù

Il testo perduto su Re Artos dei Messapi scritto da Polemone

Ci fu un reale re Artù in Inghilterra?

“Loegria” il regno del fiabesco Re Artù, “Locria” il regno di Re Artas?

I parallelismi con il mito greco-latino sono tantissimi nella letteraria saga medioevale di Re Artù

Excalibur nella antica Calabria (il Sud Puglia) terra del Calabrops e della sacra bipenne la Labrys (prima parte)

L’origine della Fata Morgana e le leggende medioevali che narrano della sua presenza tra Penisola Italiana e Sicilia

La spada nella Roccia e il mito di Teseo l’eroe ateniese ecista fondatore di Brindisi

Avalon l’isola delle Mele in Salento o nella vicina Albania

Le leggende medioevali che narravano della presenza di Re Artù sul monte Etna

Artù? Se tutto porta verso la Messapia, ipotizziamo “Re ARTU’ fiabesco di Britannia = Re ARTOS reale di Messapia”

I sacrifici umani per costruire fortificazioni solide a Oria in Salento come nella leggenda di Mago Merlino

Archita di Taranto il Pitagorico e l’amore ed odio dei Messapi per i Tarantini e i Romani

TARAS e ARTAS nomi ricorrenti nell’epigrafia messapica sono uno la metatesi dell’altro?

Nel Salento popolare l’insegnamento morale del Graal

Alcuni dati sulla città di Otranto e i flussi di pellegrini

La caccia al terribile cinghiale di Artù, relazioni con il megalitismo e gli influssi classici

(…)

APPENDICI con commenti discorsivi dell’autore con sintesi e ulteriori dati dalle corrispondenze sviluppate a seguito della divulgazione di questo studio

(…continuerà…)

Presentazione di questo lavoro su Academia.edu al link.

——————————————

Introduzione

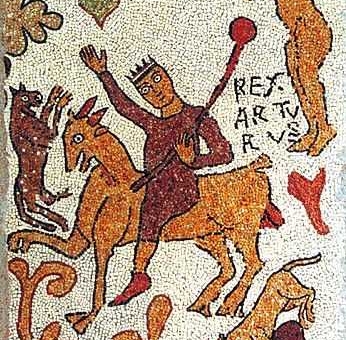

Non solo il leggendario REX ARTURUS compare effigiato in Salento con tanto di esplicita epigrafe nell’enigmatico mosaico pavimentale del XII sec. d.C. della Cattedrale medioevale di Otranto, ma qualche secolo dopo un erudito salentino del ‘500, eclettico personaggio dai poliedrici interessi con fama di mago, Matteo Tafuri, ci parla del Re Artù salentino, Artos/Artas messapico quindi delle fonti antiche greco-romane, e si domanda se non sia proprio lo stesso di cui si favella invece per l’Inghilterra traslato nei cosiddetti secoli buoi del medioevo:

“In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù – e fosse lo medesimo o un altro de quel Artù Re del Inghilterra nol so – lo quale hebe per maestro quel Gano de Magonza nigromante e pythagorico inventore de la tavola rotunda, lo quale insegnò (a) quel re ch’era grande Imperatore li soldati et capitani dovere mangiare in Tavola Rotunda, et li forti et quieti principi in la Tavole quadra, perché redono li pythagorici la figura rotunda esser mobile et la quadra ferma et stabile, havendo Malchia profeta detto che Dio divise lo geno humano tra li forti et li quieti”

(fonte: Quotidiano di Lecce, pag.11, domenica 3 settembre 2000, articolo dal titolo: “La Figura di Mattero Tafuri nel secondo ‘500”, di Vincenzo Ligori).

Lo scrittore e filosofo naturalista tedesco Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) diceva: “Niente è più difficile da vedere con i propri occhi di quello che si ha sotto il naso”. Ed è così che benché pubblicato questo passo su un quotidiano locale, nessuno né ha colto il vero esplicito pensiero chiaro dell’autore, ma il virgolettato è stato letto nel verso della mera allegoria, né poi collegando l’ “Artù di Terra d’Otranto” al famoso Re Artos/Artas dei Messapi, cioè dei Salentini del tempo preromano!

Io invece già da anni raccoglievo dati sulla figura fiabesca del Re Artù delle letterarie saghe medioevali, e rare raffigurazioni artistiche, sempre sfuggito a qualunque tentativo di storicizzazione, e sullo storico reale Re Artos della antica area che poi anche si chiamò Terra d’Otranto, il Salento, la Messapia, la Iapigia, (la Calabria persino prima che tale antico nome fosse traslato nella vicina regione del Bruzio dove rimane oggi), nei suoi molteplici nomi. E queste due figure praticamente omonime per me era come se convergessero nella figura effigiata enigmaticamente e che attonita ti guarda dal basso verso l’alto sul pavimento musivo nella navata centrale della Cattedrale di Otranto.

Il percorso di ricerca

In questo scritto pertanto la raccolta di una ricca mole di indizi, a partire da un sospetto iniziale, quel dubbio fondato sulla omonimia e rafforzato da quella enigmatica figura di un REX ARTURUS sul medioevale mosaico di Otranto proprio in Terra d’Otranto.

(Nota: ovunque qui parleremo di mosaico di Otranto sarà sempre sottointeso, salvo precisazioni, quello firmato da Pantaleone e dal vescovo Gionata come suo committente realizzato tra 1163 e 1165, anche perché da scavi archeologici strati di mosaici più antichi ma semplici decorativi e non figurati son emersi nello stesso luogo di culto).

Indagheremo per quanto possibile elementi correlati ad Artas che possono avere ispirato aspetti che si ritrovano poi nel ciclo arturiano come elementi più caratteristici e che possono avere influenzato l’iconografia idruntina medioevale musiva di Artù che è un unicum assolutamente al momento senza fonti, a differenza degli altri elementi del mosaico della Cattedrale di Otranto quasi sempre comunque riconducibili a fonti letterarie o ad altri modelli per dei confronti, pur se comunque enigmatici, ma non certamente a livello della più enigmatica delle icone di quel mosaico: quella di Re Artù!

Quell’immagine musiva mi mostrava una iconografia in cui vi leggevo ricchi contenuti classicheggianti, con un lessico quasi da corteo dionisiaco (caproni/capre, bastoni-scettri simili al tirso, pantere, fanciulli nudi, ma anche coppe in mano a fanciulli nei pressi dell’altare e vigne in altre zone del mosaico);

queste associazioni vi vedevo lì sulla base della mia cultura.

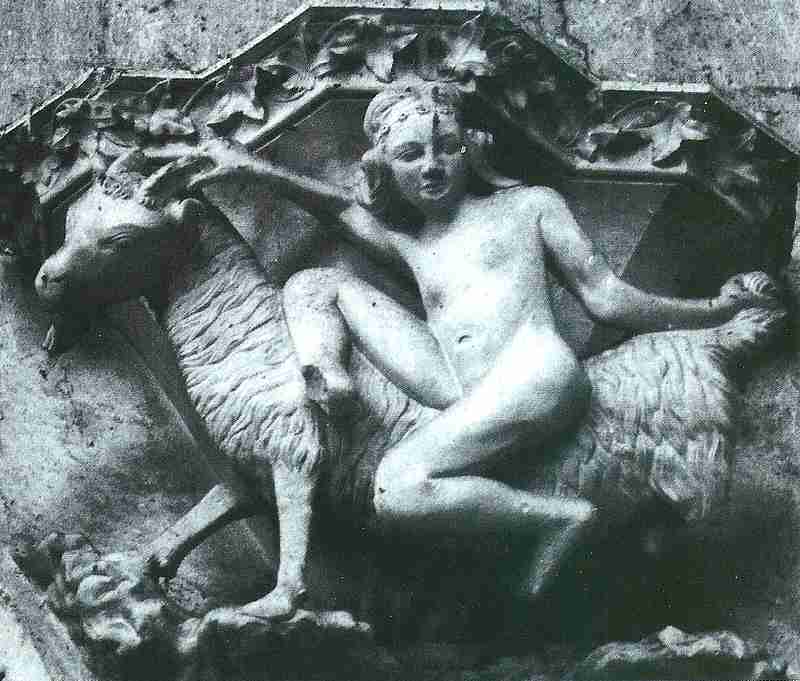

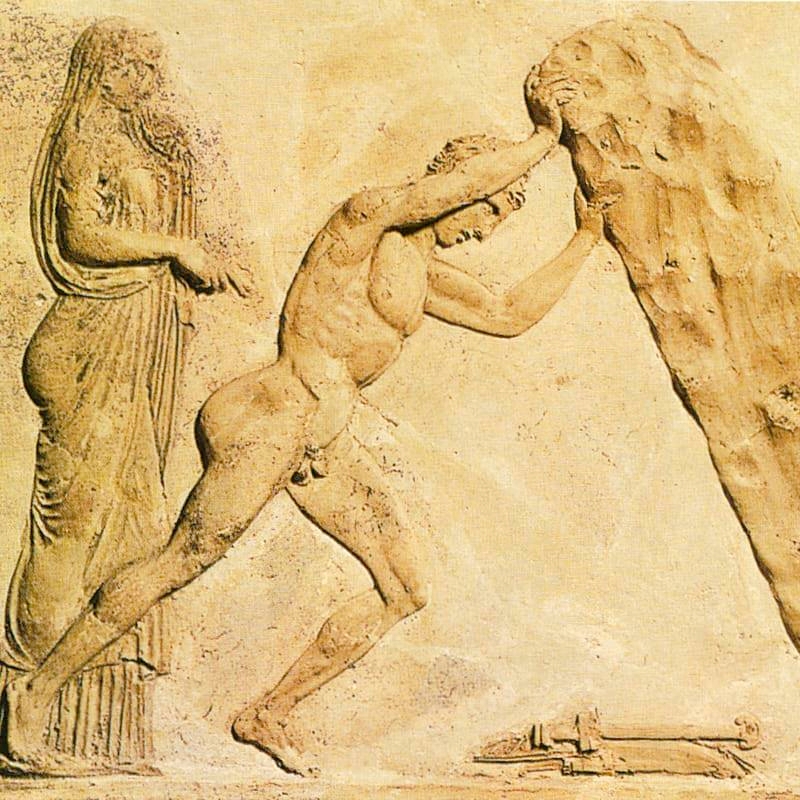

Mostro qui alcune immagini per fare comprendere i tipi e motivi iconografici dal tema dionisiaco che io notavo fortemente in quella scena in quel mosaico medioevale; mosaico in cui è bene ribadire non mancavamo suggestioni antiche greche e romane, si pensi ad esempio alla figura del titano Atlante, ai giovani che cavalcano grossi pesci o delfini, ecc.

Viene dunque il dubbio semmai nel Salento medioevale fossero noti mosaici dionisiaci immortalanti re Artos in cortei di feste dionisiache, o magari semplicemente mosaici messapici o romani a tema dionisiaco ma che la tradizione popolare attribuì al famoso re Artos, mosaici che poi abbiano contribuito alla genesi di storie locali su Artos mal interepretando i mosaici e il significato dei loro simboli, travisandoli e/o travisando il senso di quelle rappresentazioni.

Ubicazione: Museo Archeologico di Ferrara, Italia. Immagine dal link.

Vedi anche i bei mosaici romani in bianco e nero con leopardo e vigna ad Ostia in questa antologia.

Propongo ancora la visione di questa statua romana di Dioniso su pantera datata dal I al III sec. d.C. che è esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, e questi rilievi scultorei ispirati a Dioniso ed Eracle nella città di Leptis Magna in Libia, nella Basilica dei Severi del III sec. d.C. Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, con figure tra i viticci come poi si troveranno nei portali delle chiese romaniche, ed un motivo che poi ritroviamo a Otranto con l’inserimento delle figure tra i rami dell’albero nel pavimento musivo.

Iconografie simili nel medioevo:

Motivi dionisiaci ad ispirazione dell’arte barocca:

Se anche l’arte barocca traeva spunti dai modelli classici, stesso fenomeno nel medioevo poteva aver influito sulla iconografia di Re Artù per il mosaico di Otranto da un messapico Re Artos coinvolto in ritualità e miti di tipo dionisiaco?

Dalla demonizzazione anche dei pagani culti dionisiaci di menadi-baccanti con le loro danze sfrenate e riti di tipo orgiastico deriverà nel medioevo l’iconografia della strega che cavalca il caprone e dei suoi sabba nel medioevo presieduti da un caprone:

Nonché un più generico ricorso al caprone come simbolo allegorico della lussuria:

Ma l’animale cavalcato da Artù è una capra o un caprone?

Premettiamo che come segni distintivi di dimorfismo sessuale il caprone appare in natura con i testicoli sporgenti nella parte posteriore (come sopra nella allegoria della lussuria), la capra con le mammelle anche magari gonfie di latte nella parte posteriore.

Le mammelle sono tanto più in evidenza quanto maggiore è il loro quantitativo di latte prima della mungitura.

Da questo punto di vista non facile dire se si tratta di un caprone o di una capra per il caprino cavalcato da Artù.

Il caprone (detto becco o irco anche) ha una barba maggiore sotto il mento e corna solitamente più lunghe della capra della medesima sua razza. Nel mosaico di Otranto alcuni caproni son evidenziati dalla lunga barba sotto il mento alcune volte anche rimarcata di colore più scuro.

Nel caso del caprino di Artù essa è assente. Inoltre a giudicare dagli schizzi del mosaico dei primi dell’ottocento, precedenti ai grandi restauri che furono fatti in quel secolo, le corna del caprino di Artù dovevano essere leggermente più lunghe delle attuali.

Non prendiamo pertanto qui una decisione netta sulla questione del preciso sesso del caprino montato da Artù, anche se dovessimo dire a volte solo caprone o solo capra in riferimento ad esso in questi scritti.

Parlando però di eroi/dei associati alla capra, non possiamo non citare qui la famosa mitica capra Amaltea che nutrì Zeus nella sua infanzia sull’isola di Creta. Al suo corno si ricollegava miticamente il simbolo della cornucopia, il grande corno vuoto pieno di prodotti deliziosi della terra da cui emergono frutti e fiori delizie della terra, simbolo di abbondanza (simbolo di facile comprensione, il corno posto tra terra e cielo è simbolicamente un bethilos fallico).

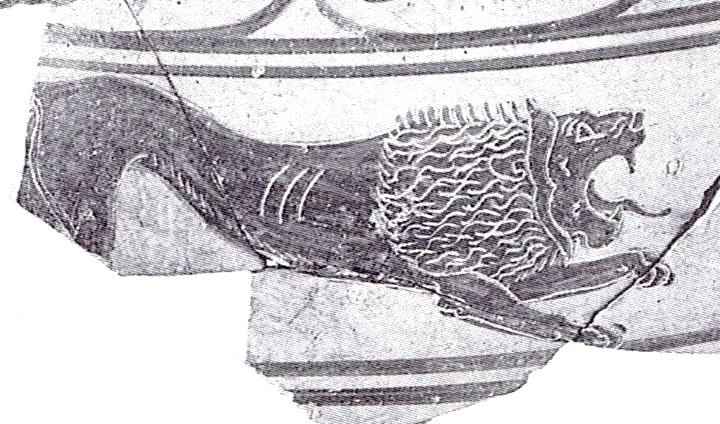

Dal punto di vista tassonomico nella rappresentazione del felide di Otranto come sopra detto si possono pure ravvedere alcuni elementi comuni alla lince (lynx in latino), altri però sono dissonanti.

La singolare enigmatica iconografia di Re Artù in Otranto ha visto dare una prevalenza alla pista allegorica nei tentativi ermeneutici compiuti dagli studiosi, ma questo potrebbe avere oscurato il riconoscimento di un sostrato di ispirazione nei motivi artistici legati ai culti dionisiaci dell’antichità con la loro tipica iconografia, fermo restando che a quel caprino la tradizione cristiana avrebbe comunque potuto dare valori allegorici, (se visto come caprone magari allegoria di lussuria con cui il personaggio cavalcante si identifica, segno di viziosità, o al contrario allegoria di virtù se si intende la cavalcata come capacità di tenere tali passioni a freno).

Immagini o descrizioni di ritualità dionisiache relativamente ad Artas e alla feste e riti in Messapia dove assai si diffuse la religione dionisiaca, trasmesse nel tempo localmente, possono aver influenzato l’iconografia musiva idruntina di Otranto o anche la nascita di leggende da una loro libera interpretazione nei secoli successivi? Nonché la scelta tra tutte le imprese di Artù di cui nel medioevo cantavano bardi e trovatori proprio di quella della lotta contro un grosso felide (“Cath Palug“)?

Per approfondire sul felide di Artù vedi anche questo approfondimento su “Il “Detto del Gatto lupesco”“.

Nel mosaico di Otranto poi compare un’altra immagine sulla quale abbiamo discusso in questo precedente articolo come possa essere correlata o esser stata correlata al ciclo arturiano e al magico Graal, e dove anche per essa abbiamo mostrato interessanti elementi riconducibili ad un’iconografia dionisiaca:

Eppure quel mosaico risaliva indubbiamente al medioevo nella sua fattura, l’epoca in cui nel Regno normanno del sud Italia le saghe del ciclo bretone arturiano circolavano ampiamente con i poeti cantastorie del tempo. Forse quella figura era sfuggita ad ogni tentativo ermeneutico proprio perché nessuno vi aveva ricercato confronti con modelli iconografici greco-romani, (e potremmo dire messapici, anche osservando che la Messapia, il Salento, sorge a metà strada tra Atene e Roma). Un possibile lessico non alieno ad una rappresentazione anche del Re Artos del V sec. a.C. dei salentini.

Era forse allora una ripresa in Salento nel tempo del mosaico di Otranto, l’XII secolo d.C., della figura del Re locale messapico attestato nelle fonti greche e romane, magari documentato in Salento ancora da più antichi mosaici o altro materiale archeologico noto o fiabe, una ripresa suscitata dall’omonimia con il protagonista della saga letteraria di gran fama giunta dall’Inghilterra, quel Re Artù che lì in Inghilterra da eruditi cristiani era stato costruito nei secoli ed anni recenti ad usum nazionalistico sulla base del medesimo famoso storico Re Artos messapico, su cui circolavano in antichità intere monografie, come vedremo, tale era la sua fama, che però ai nostri giorni non sono giunte? (Confidiamo speranzosi però nell’archeologia e nelle scienze bibliografiche).

Fu per queste similitudini che del vario materiale circolante all’epoca, oralmente o meno, del ciclo bretone si optò a Otranto per l’avventura di un Re Artù che affronta un gatto, il Gatto di Palug della saga arturiana, ma il tutto rappresentato secondo un lessico iconografico locale?

Nel mosaico medioevale idruntino non manca l’ispirazione per diverse figure anche a modelli classici greco-latini: ad esempio per la figura dello spinario nel clipeo del mese di marzo, della Dea Tellus nel clipeo del mese di maggio, del titano Atlante, delle amazzoni tiratrici di arco che si tagliavano un seno per tirare meglio secondo la leggenda, del centauro-sagittario, e così vi vediamo rappresentate direttamente dai miti antichi più o meno attraverso la mediazione dei bestiari medioevali sfingi leonine alate (che chiamiamo “sfingi greche”) la coda rigonfia con ciuffo in punta qualifica tali figure come leonine, due figure semi-leonine a testa umana piuttosto grottesche (che chiamiamo “sfingi egizie”, “manticore” nei bestiari medioevali) la coda rigonfia con ciuffo in punta qualifica tali figure come semi-leonine (una di esse sembra esser stata ritratta nel corso di una metamorfosi avendo ancora un piede e mani umane come la testa o semplicemente trattasi di creatura teratomorfa), cerbero, il grifone, serpenti cornuti/draghi, arpie/lamie (grossi uccelli con testa di donna), basilischi, forse anche la centicora essere quadrupete con corna che poteva ruotare completamente rappresentato in un goffo essere che si afferra un lungo corno che ha sulla testa con la zampa come magari per ruotarlo (è nei pressi dell’Arca di Noè) ma a differenza della classica iconografica nei bestiari della centicora non ha però zampe da capra, ecc. Esseri poi chimeriformi innesti di parti differenti di differenti animali; ma anche gli alberi talvolta son nel mosaico sorta di innesti di specie diverse e producono frutti di diverse specie assieme.

Il dubbio degli eruditi salentini del Rinascimento

L’idea era allora che agli eruditi otrantini non sfuggirono queste somiglianze tra i due personaggi, che in Salento si volle allora rappresentare nel mosaico idruntino il re Artù delle saghe medioevali ma secondo schemi e storie autoctone del famoso re Artos di cui ipotizziamo all’epoca in Salento si conosceva più di quanto sappiamo noi oggi, per memoria orale e/o per fonti letterarie, e che poi negli ambienti culturali ruotanti intorno al monastero di San Nicola di Casole si sia trasmesso quel dubbio sulla vera identità ed origine della figura del Re Artù d’Inghilterra, e poiché tramite il mentore Sergio Stiso, come diremo, il mago Tafuri era legata alla cultura della biblioteca di quel monastero, quel dubbio venne da lui messo per iscritto come sopra abbiamo mostrato.

Io ero quasi lì lì per escogitare una corazza romanzesca protettiva per esporre la mia apparentemente ardita tesi, quando come per magia, a Soleto, nel cuore del basso Salento, anni fa, una sera d’estate in cui si dissertava in Largo Osanna del leggendario alchimista cittadino, il mago Tafuri, illuminante fu per me imbattermi davanti al testo di un articolo esposto su un tre piedi in legno; era l’articolo di un giornale locale in cui lessi quel passo per me meraviglioso: “In la provincia nostra de Terra d’Otranto fu un re per nome Re Artù – e fosse lo medesimo o un altro de quel Artù Re del Inghilterra nol so (…)” dove quell’erudito salentino di epoca rinascimentale chiamava un re di Terra d’Otranto proprio “Artù”, mostrandoci come ben l’antico re Artos, re di un regno in Messapia, se non anche re dell’intero Salento, era equiparato da lui lessicalmente, come giusto che sia, al nome Artù!

Tafuri aveva anche viaggiato a lungo tra Italia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Spagna, Grecia, forse anche Asia Minore, ed era stato membro dell’ “Academia Secretorum Naturae” (Accademia dei Segreti), fondata a Napoli nel ‘500, per appartenere alla quale era necessario dimostrare di aver effettuato una nuova scoperta scientifica, sconosciuta al resto dell’umanità, nell’ambito delle Scienze naturali. Tafuri un personaggio dalla poliedrica cultura e dagli universali interessi, alchimia inclusa, come giusto deve essere, figlio della terra salentina ed erudito in greco e latino, attraverso il suo insigne maestro di Zollino (Lecce), Sergio Stiso, anche su testi della importante biblioteca dell’Abbazia di San Nicola Casole a Otranto, presso la quale si ipotizza si formò anche il sacerdote Pantaleone autore su commissione del vescovo Gionata del mosaico otrantino. Il fatto dunque, che in un tale personaggio storico, Artas, un intellettuale cinquecentesco salentino aveva sviluppato ed espresso un dubbio identico a quello scaturito in me evidentemente a partire da medesime osservazioni, ma con lui ben più vicino all’ambiente culturale in cui qualche secolo prima era stato impresso in tessere musive quel REX ARTURUS a Otranto mi corroborava nella necessità di approfondire quella suggestiva omonimia.

Già una frase del tipo: “il Salento è la terra di re Artù”, non conterrebbe alcuna falsità, alcuna imprecisione storica, poiché in tempi antichi, e le fonti antiche non mancano, il Salento messapico vide la presenza e il correlato regno di un re, un dinasta, ricordato come Artos, o anche Artas, la cui traduzione in latino sarebbe proprio Arturus, e quindi un Re Artù!

Da qui partiamo per tentare nuove ipotesi esplorative e conoscitive. Con un percorso euristico.

Il virgolettato riportato è tratto dall’ “introduzione” di un manoscritto del 1571 scoperto nella biblioteca dell’Abbazia di Cava dei Tirreni. Si tratta di un “pronostico”, (per i figli di Giovanni Del Tufo Marchese di Lavello), scritto da Matteo Tafuri, (o Tafuro), noto astrologo, “mago” nel senso rinascimentale del termine. Il “Mago Tafuri” nacque a Soleto nel cuore del basso Salento nel 1492, e scomparve probabilmente tra il 1584-1585, fu medico, filosofo, astronomo, alchimista, astrologo e negromante.

“Il padre del Tafuri era il pritopapas, l’arciprete greco di Soleto”, ringrazio lo studioso locale Francesco Manni per questo dato, il quale anche mi precisa che: “Il cognome originale, con cui si firmava, era tafuro. Molti cognomi poi venivano definiti col genitivo, tipo dei tafuri. Successo per tanti cognomi. Attanasio, attanasi, manno, manni, ecc.”.

Soleto il suo paese natale dove ancor oggi gli anziani in bilinguismo parlano come lingua madre, oltre al dialetto romanzo, il griko (un dialetto grecanico come ancor oggi un dialetto grecanico si parla nel sud del Bruzio), tanto che quell’isola linguistica relitta di borghi di cui Soleto fa parte nel cuore della provincia di Lecce, tra Maglie e Lecce, connotati da tale bilingusmo viene chiamata Grecìa salentina.

E’ il suo un passo che andrebbe molto approfondito, e di cui oggi possiamo iniziare a coglierne tutta l’importanza in seno agli studi arturiani che qui stiamo esponendo e dipanando.

E’ già interessante qui sottolineare come al Re Artù salentino (Artos), Tafuri riconduce l’ insegnamento di un mentore che fu un mago pitagorico, un aspetto che subito ci riporta in ambiente messapico antico dove sappiamo, sempre dalle antiche fonti greche a noi giunte, diversi messapi furono seguaci di Pitagora (tra VI e V sec. a.C.). Il pitagorismo oltre che nella vicina colonia ellenica di Taranto si era diffuso anche nel resto del Salento; in realtà, possiamo dire, diffondendosi in sud Italia e tramandandosi con continuità, per tanti aspetti della sua visione matematica della natura, (e quindi anche della musica), fino ai nostri giorni.

Aristosseno di Taranto (IV – inizi III sec. a. C.), come riportato da Porfirio nella sua opera in greco intitolata “La Vita di Pitagora”), riportava che “tra i seguaci di Pitagora vi furono – (ndr: oltre a greci italioti, gli elleni delle colonie magno greche del sud Italia) – anche Lucani e Messapi e Peucezi e Romani.”.

Così scriveva invece Giamblico (fine III-IV sec. d. C.) nella sua opera in greco “Sulla vita di Pitagora”: “alla setta pitagorica aderirono anche gli stranieri, Messapi e Lucani e Peucezi e Romani”.

Pertanto non è improbabile che un re messapico vissuto durante la vita di Pitagora, o dopo, possa aver avuto dei maestri, dei mentori pitagorici. Non dimentichiamo che la Messapia era vicinissima via terra e via mare a centri come Crotone (nel Bruzio) e Metaponto (in Lucania), come anche a Taranto che era praticamente in terra Messapica, colonie magno-greche intrinsecamente caratterizzate dalla presenza fisica (le prime due), e dalla diffusione dell’influente e prestigioso insegnamento pitagorico. Si aggiunga poi l’attrazione culturale che il mondo ellenico magno-greco esercitava inevitabilmente sui Messapi.

E nel mondo politico/amministrativo del sud Italia grande fu il fascino del pitagorismo. Pensiamo anche solo al grande stratega Archita di Taranto, (Taranto, 428 a.C. – 360 a.C), che fu da gran illuminato saggio alla guida della polis di tarantina, delle cui invenzioni resta forte nella tradizione salentina quello della “trozzula” in legno, la raganella chiamata in italiano per il suono che ricorda quello delle rane, un gioco per bambini, ma anche uno strumento inserito nei riti cristiani della Settimana Santa di Pasqua.

Per il periodo in cui visse Artas (V sec. a.C.), ben esso poteva dunque aver avuto come mentori proprio dei filosofi pitagorici, in accordo con quanto affermato dal Tafuri, per l’ Artù salentino (Artas).

I giovani principi, destinati al trono, già in antichità venivano affidati a saggi filosofi come loro mentori; è il caso ad esempio, nella non lontana Macedonia, del giovane Alessandro, che poi diventerà Alessandro Magno, cui fu affidato come maestro niente meno che il grande filosofo Aristotele!

Il Tafuri non chiama Merlino il mago dell’Artù salentino, ma gli da un nome forse confuso e deformato, forse da approfondire meglio e con attenzione! Un nome che parrebbe tratto fantasiosamente da un noto personaggio delle saghe del ciclo carolingio (“chanson de geste”), Gano da Magonza appunto, che è tra i paladini del Re Carlo Magno, (i suoi più importanti cavalieri); non era però né un negromante né un pitagorico, ed è persino ancora presente come figura, come personaggio anche nell’ “opera dei pupi” del teatro delle marionette siciliane, e dunque forse già ben noto nel sud Italia, già in epoca medioevale, grazie anche alla diffusione del ciclo carolingio, e l’attività dei cantastorie, i bardi che si spostavano di paese in paese. A riprova della diffusione del ciclo carolingio, il corpus delle saghe e leggende medioevali ruotanti intorno alla figura di re Carlo Magno (742-Aquisgrana in Germania, 814), re dei Franchi e dei Longobardi insediati anche nel sud Italia con l’esteso ducato di Benevento che comprendeva alcune aree della Puglia, e imperatore del Sacro Romano Impero, non sono rari nel sud Italia, in Sicilia, come in Puglia, toponimi e locuzioni proverbiali derivate dal ciclo carolingio, ancor oggi oggetto delle celebri rappresentazioni dell’Opera dei Pupi. Vi è ad esempio un grande dolmen, nel Salento, tra Ostuni e Fasano, in contrada Moltalbano, chiamato dalla fantasia popolare “Tavola dei Paladini”. Scene della famosa Rotta di Roncisvalle evento di maggior fama nell’epica cavalleresca della “chanson de geste” comparivano sul mosaico pavimentale medioevale della Cattedrale di Brindisi. Così un rivo nei pressi di Otranto è chiamato Canale Carlo Magno, una leggenda locale lo dice sgorgato da una fonte apertasi nella roccia quando il Re Carlo Magno passando da lì a cavallo nei suoi spostamenti assetato gettò la sua spada irato per l’arsura del luogo ma questa colpì la roccia là dove miracolosamente l’acqua inziò a sgorgare dissetandolo. E anche i resti del Tempio greco di Era a Metaponto hanno visto la tradizione popolare attribuire alle alte colonne la funzione di tavolo dei Paladini, immaginati alti più di 5 metri. Da questo nasce il nome “Mensole Palatine”, poi italianizzato in “Tavole Palatine” e “Colonne Palatine”. Il sito è conosciuto anche con il nome di “Scuola di Pitagora” o “Tomba di Pitagora” in onore al matematico e filosofo greco che qui trascorre gli ultimi anni della sua vita.

Il ciclo arturiano, e il ciclo carolingio costituiscono i due più importanti cicli di saghe cavalleresche diffuse nel mondo europeo medioevale, e quindi anche in Salento nel medioevo. Erano tra loro indipendenti, ma finivano spesso inevitabilmente per influenzarsi vicendevolmente nella continua arricchente evoluzione che di bocca in bocca, di autore in autore, i due cicli subivano.

Ma mentre è solida la base storica del ciclo carolingio, Carlo Magno è anche una ben precisa figura storica ben documentata da fonti e archeologica senza ombra di alcun dubbio, non altrettanto si può dire per Artù, e per ogni altro elemento storico e geografico relativo alla sua vita così come emerge dalle saghe medioevali note!

In ogni caso il mago del Re Artù salentino ha una connotazione già subito riconducibile al mondo messapico, era un Pitagorico, che come tale riteneva simbolicamente “la figura rotunda esser mobile et la quadra ferma et stabile”.

E a questo mago pitagorico mentore dell’Artù salentino, (ispiratore forse del mentore mago Merlino del fiabesco Artù d’Inghilterra, di cui si narra nei romanzi medioevali), Tafuri riconduce, all’interno della dottrina pitagorica, su cui lui stesso era ben edotto, la nascita della Tavola Rotonda, che invece la tradizione letteraria medioevale a noi giunta lega al nebuloso Artù d’Inghilterra!

Merlino (Merlin; Merlinus) mago chiaroveggente, consigliere di re Artù inglese, fa la sua prima comparsa in letteratura con le opere medioevali di Goffredo di Monmouth. E’ in Merlino che nel ciclo arturiano si individua l’artefice della Tavola Rotonda. In particolare la prima menzione della Tavola Rotonda appare nell’opera di Robert Wace, un poeta normanno, che con la sua opera intitolata “Roman de Brut” (completata nel 1155) si basava sulla “Historia Regum Britanniae” di Geoffrey of Monmouth. Bruto di Troia infatti è un mitico personaggio fantasioso cui, come vedremo, Geoffry ricondurrà la fondazione del regno di Inghilterra. Per l’introduzione di questo elemento Wace menziona delle rappresentazioni precedenti che dipingevano il seguito di Artù. La Tavola Rotonda non avendo un posto privilegiato, garantiva l’uguaglianza di tutti coloro che avevano il diritto di sedere ad essa.

Tafuri attribuisce questa invenzione al mentore del re Artù di Terra d’Otranto, un mago pitagorico che Tafuri chiama, come abbiam visto, Gano di Magonza. Il nome ci ricondurrebbe al ciclo carolingio, dove esiste un Gano da Magonza, che non è però un mago.

Forse allora la scelta di quel noto nome, Gano de Magonza, per il mentore di Artù, è guidata dalla volontà di esaltare il ruolo di mago del personaggio? Il termine “mago” echeggia in quello della città qui chiamata in ballo Mago-nza; così quel nome, Gano, potrebbe derivare o ricordare quello delle streghe, uno dei cui nomi nel sud Italia è “janare”, (“jana” in Sardegna vuol dire strega/fata; in Salento a San Foca vi è una località costiera chiamata “La Jannara”). Al maschile lo stregone sarebbe dunque: “jano”.

Nome della strega derivato o da quello della dea italica Diana o da quello del dio italico Giano, (Janus). Sempre che i teonimi italici Diana e Giano non siano etimologicamente collegati.

(Altri nomi della strega nel Salento: macara, masciara, striara – nell’ hinterland di Lecce le fanciulle e le giovani fidanzate son chiamate sovente “strie”! E mi piace ricordare che la ingiuria popolare degli abitanti di Soleto è ancora “macari“, cioè stregoni, proprio pare per la fama di quel loro illustre concittadino, Matteo Tafuri intorno al quale sorsero tante leggende.

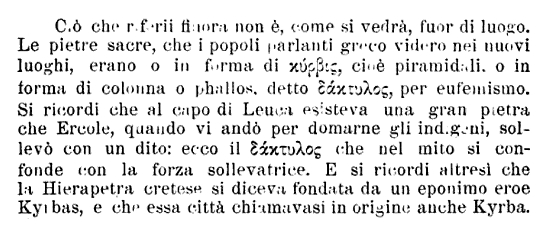

Sulla base di quanto riferisce il Tafuri, possiamo allora immaginare che forse la tradizione/suggestione della Tavola Rotonda fu non a caso tanto forte nei secoli per i salentini: a tal proposito ricordiamo qui che è nota l’esistenza nei secoli passati in Piazza Sant’Oronzo a Lecce di una grande misteriosa pietra megalitica chiamata la “Pietra Rotonda”, (in vernacolo locale probabilmente “Petra Tunna“), una grande pietra tonda; forse solo circolare come una grande macina, o forse pulvinata, subsferica come alcuni grossi massi calcarei scolpiti naturalmente da fenomeni carsici superficiali in Salento. Difficile pensare che si potesse trattare soltanto di una sfera lapidea di catapulta o di bombarda poiché diverse di esse erano presenti e utilizzate a fini anche decorativi negli spazi pubblici del Salento, pertanto piuttosto comuni e di dimensioni non tali da poter diventare un punto di riferimento fondamentale come era nel caso della “Petra Tunna”. Anche se non sappiamo quale fosse l’originaria funzione di questa pietra, abbiamo la sensazione che potesse apparire come una grande tavola circolare di pietra ricordante la leggendaria Tavola Rotonda dei cavalieri dei cicli cavallereschi, infatti Scipione Ammirato, il nobile leccese divenuto storico ufficiale dei Medici, scriveva che nel ‘500 presso la “pietra rotonda” convenivano i soldati a ragionare di armi e ad infiammarsi col racconto delle proprie e delle altrui imprese, onde erano comunemente chiamati “i soldati della pietra rotonda”. Una associazione, vien dunque da pensare, con la figura dei cavalieri della tavola rotonda, tanto tipica dei cicli medioevali cavallereschi.

Forse era un arcaico megalite appartenuto alla cultura megalitica della protostoria salentina, forse un’ antichissimo altare circolare monolitico, forse il basamento o un rocco di una colonna, (siamo nei pressi del Teatro Romano di Lupiae, l’antica Lecce), chissà. Era un monumento così importante, presso il quale pare si davano appuntamento anche gli innamorati, che da essa aveva preso il nome l’ isolato di casupole, lì nei pressi presente, “l’isola della pietra rotonda” appunto chiamato.

Questo famoso megalite da secoli ormai è scomparso e di esso si sono stranamente perse le tracce nonostante costituisse un importante punto di riferimento al centro della antica città. Era ubicato nel punto in cui da Piazza Sant’Oronzo si diparte Via dei Templari, (anche chiamata “via degli scarpari” i calzolai), detta così dall’esistenza di una cappella proprietà dei monaci cavalieri dell’Ordine dei Templari. Fondamentale sarebbe ritrovarla quella pietra ciclopica o ripristinarne in loco una simile altrettanto monumentale. (Vedi: di Mario Cazzato, “Guida della Lecce fantastica”, Congedo Editore, Galatina, 1991).

Anche alla luce del passo del Tafuri, oggi quel megalite assume un particolare e nuovo interesse suggestivo.

Approfondiamo la figura storica del Re Artù salentino (Artas chiamato in messapico, Artos in greco)

Un re, un basileo messapico di cui trattano diverse fonti antiche greche a noi giunte, da cui apprendiamo che Artos aveva stipulato rapporti di amicizia e collaborazione militare con Atene: intrattenne con gli ateniesi stretti rapporti diplomatici e fornì loro truppe militari messapiche al tempo della Guerra del Peloponneso, ciò nel 413 a.C. per la precisione secondo gl storici, quando egli sedeva su un trono di Messapia; era appellato con il titolo di “Megas”, Grande, Artos il Grande, e in suo onore in Messapia si tenevano persino delle feste chiamate in riferimento a lui: Megalartie. Certamente oltre che saggio e stimato fu anche un gran condottiero. Descritto come “davvero gentile (…) grande e illustre [in greco mègas kai lampròs]”. (Per le fonti letterarie antiche sul Salento rimandiamo sempre al meraviglioso testo intitolato “I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine”, a cura di Mario Lombardo, Galatina, Congedo Editore, 1992).

Interessante questo passo sul Grande re messapico, di Ateneo di Naucrati (il nome della città egizia in cui visse), autore greco, vissuto tra il II e il III secolo d.C., nell’ opera “I Sofisti a Banchetto”:

“Mentre Ulpiano stava ancora scherzando, in tal guisa Cinulco esclamò: «C’è bisogno di pane [artos in greco], e non mi riferisco al re [in greco leggiamo: basileus] dei Messapi in Iapigia, sul quale vi è anche uno scritto di Polemone. Ne fa menzione anche Tucidide nel libro VII [delle “Storie”], nonché Demetrio, il poeta comico, [Demetrio Comico (fine V – inizi IV sec. a.C.)], nella commedia intitolata Sicilia, con queste parole: “Da lì per l’Italia col vento di Noto traversammo il mare verso i Messapi; Artos avendoci accolti ci ospitò nobilmente. B. Un ospite davvero gentile (…) lì era grande e illustre [in greco mègas kai lampròs]”. Non di questo Artos c’è ora bisogno, ma dei pani inventati da Demetra … »” (in parentesi quadre le note del redattore).

Nella stessa opera di Ateneo, da un passo riportato da Dinoloco (V sec. a. C.) leggiamo: “Panòs indica il pane [artos in greco] per i Messapi (…) anche i romani chiamano pan [panis] il pane [artos]”

Sempre presso la medesima opera, come anche nel Lessico della Suida (o Suda è un lessico ed un’ enciclopedia storica del X secolo scritta in greco bizantino riguardante l’antico mondo mediterraneo), e nel Lessico di Fozio I di Costantinopoli, (detto il Grande; Costantinopoli, 820 circa – Armenia, 6 febbraio 893; è stato un bibliografo e patriarca bizantino), tutte opere in greco, sotto la voce Artos, leggiamo:

“Artos: il pezzo di pane; è anche il nome di un tiranno [tirannon in greco] dei Messapi, che peraltro – dice Polemone – gli ateniesi fecero loro prosseno”; prosseno (proxenos); la prossenia era una convenzione concordata per mezzo della quale un personaggio eminente, ospitava gli ambasciatori stranieri a proprie spese, ed era incaricato dell’accoglienza e della protezione dei cittadini stranieri, specie ospiti in veste pubblica. In cambio ne riceveva prestigio, riconoscenza dallo stato conferente e di titoli onorari.

Esichio ancora nel V o VI sec. d. C., nel suo “Lessico”, opera in greco, sotto la voce “Artas”, scrive che era il re dei messapi grande (“megas” in greco) e splendido come si apprende da Tucidide. (splendido come anche lo dice Demetrio). E sotto la voce analoga Artos, lo qualifica quale l’ospite degli Ateniesi, sempre per il passo di Tucidide.

Eustachio di Tessalonica (XII sec. d. C.), (nota: quindi siamo nello stesso secolo in cui fu realizzato il mosaico di Otranto e grande impulso letterario ebbe la saga del ciclo arturiano), nel suo “Commento ad Omero, Iliade”, opera in greco, scrive che: “in Iapigia, nella regione dei Messapi, presso i quali inoltre vi fu un re chiamato Artos. E la festa di un certo Artos soprannominato “il Grande” [megalon in greco], prendeva da lui il nome Megalartia”.

Il nome “megalartia” dovrebbe dunque essere messapico, per cui vediamo come termini greci, come “megalon”, “grande”, erano probabilmente diffusi anche tra i Messapi, presenti nella loro lingua, ancora per molti aspetti nel complesso misteriosa.

Ma riportiamo il passo di Eustachio più esteso:

«Sembra che a Scolo in Beozia [una regione dell’ Ellade] si prendano particolare cura del pane. Perciò dicono che lì è stata eretta una statua di culto di Demetra [dea madre greca e anche messapica, corrispondente alla dea Cerere dei romani, protettrice dei cereali, il cui nome è ad essa legato] Megalartos [dai grandi pani] e Megalomazos [dalle grandi focacce]. Ugualmente anche in Iapigia, nella regione dei Messapi, presso i quali inoltre vi fu un re chiamato Artos. E la festa di un certo Artos soprannominato “il Grande” [megalon in greco], prendeva da lui il nome Megalartia».

Traiamo dalle fonti antiche anche questo passo trasmessoci da Ateneo: “E nel libro primo della sua Replica a Timeo egli [Polemone] afferma che nella città della Beozia, Scolus, vi sono immagini venerate di Megalartus e Megalomazus“. Tali due nomi vengon tradotti da taluni come “gran pagnotta” e “grosso dolce d’orzo”.

Non sappiamo se si trattasse di rappresentazione di Demetra, la dea madre, fatte di pane. In ogni caso alla mente ci giungono subito le suggestioni dei pani a forma di donna, con un uovo bollito inserito nel grembo, o a forma di gallo/gallina sempre con uovo bollito intero incastonato, simbolo di fertilità, che si preparano e consumano in tutto il Salento come rito pasquale. Son chiamati questi pani simbolici “cuddhure” in dialetto salentino.

Nell’ immaginario popolare greco, il legame Artas, Artos, nome del re, con quello del pane, contribuì di sicuro anche ad accrescere il carattere sacro che ipotizziamo ammantò la figura di Artas.

Interpolando le due ultime fonti fornite, quella di Eustachio che scrive nel XII sec. d.C., e quella di Ateneo che visse tra II e III secolo d.C., possiamo ipotizzare con buona probabilità che il passo riportato di Eustachio sulla festa messapica delle Megalartie per Re Artos il Grande, fosse contenuto anche esso, come la prima parte del passo di Eustachio, nel testo di Polemone, intitolato “Replica a Timeo”. Del resto questo è più che probabile dato che sempre Ateneo ci aveva informato che Polemone scrisse proprio una monografia sul Grande Artas, un re su cui si diceva ogni bene, e nulla di negativo, come vediamo dalle fonti greche riportate.

Dall’ insieme di queste fonti, trasmesse dagli autori greci nel corso dei secoli, a partire dai tempi stessi in cui visse Artas, fin in epoca medioevale-bizantina, emerge la figura di un re di altissimo spessore e grande fama, tanto in patria, quanto all’ estero, in tutto il mondo ellenico. Amico e alleato degli Ateniesi. Potente e molto stimato, e dai nobili ospitali costumi. Un sovrano così famoso da essere definito il Grande, (Megas), tanto all’estero quanto in patria, dove persino gli si tributavano delle feste specifiche, da lui e dal suo epiteto di Grande, chiamate Megalartie. Non ci fu nella storia dei Messapi alcun dinasta storico più famoso e più grande di lui, sulla base almeno delle fonti letterarie giunteci. Più mitici invece figure sempre importanti come quella del mitico fondatore eponimo Messapo di cui le fonti antiche sempre narravano.

Tutta la cultura messapica è intrisa da quel nome, che era di certo un nome proprio di persona, forse appartenuto anche non ad uno solo, ma a più re, ARTAS in messapico, e che ritroviamo un po’ ovunque nell’epigrafia messapica disvelata dagli studi archeologici, in tante città messapiche, nell’epigrafia funeraria, e dedicatoria alle divinità, persino tra le incisioni sulla Grotta della Poesia a Roca Vecchia (Melendugno).

Le epigrafi messapiche potevano essere a volte incise, o dipinte, o impresse su creta. Vedi per l’epigrafia messapica di Ciro Santoro, “Nuovi studi messapici”, I-III, Congedo Editore, Galatina, 1982-1984, e di Francesco Ribezzo, “La lingua degli antichi Messapii”, A. Tessitore e C., Napoli 1907, rist. anastatica a cura di Maria Teresa Laporta con prefazione di Ciro Santoro, Congedo, Galatina, 1994.

La stessa fama del re Artas il Grande, favorì probabilmente la diffusione maggiore tra la gente di quel nome; forse diede luogo anche allo sviluppo di una sorta di cognome.

Fondamentale è dunque in Europa, anche proprio il contributo della cultura messapica più precisamente messapico-greca, per la irradiativa diffusione attraverso Roma, del norme Arturus, Artorius, e quindi Artù. Roma conquistatrice di Messapia e del connesso mondo magno-greco ellenico del sud Italia, ne fu a sua volta da questo mondo conquistata, e ormai sempre più si va riconoscendo e scoprendo anche il grande contributo della cultura messapica su quella romana. Tanto i romani ebbero in considerazione i Messapi che un loro imperatore, l’ Imperatore romano Marco Aurelio (Roma, 121 a.C., Sirmio, 180 a.C.), grande filosofo e scrittore anche, vantava di discendere per parte di madre dal re messapico Malennnio (figlio di Dasummo), mitico fondatore della città di Lupiae (Lecce).

A Otranto un monumento di cui restano dei cippi marmorei con epigrafi era dedicato all’imperatore Marco Aurelio. Per approfondimento vedi questo mio post facebook e i miei commenti ad esso.

Di fronte alla vista di quelle epigrafi romane a Otranto, oggi visibili poiché i loro cippi furono impiegati come piedritti su cui posare l’arco di ingresso di un palazzo nel centro storico, non lontano dalla Cattedrale, al pensiero della conquista romana di quella città intorno al 266 a.C., e alla sua precedente storia messapica, nonché al pensiero che la Cattedrale romanica del mosaico con Artù è sorta sulla acropoli di quella città messapica così importante per controllare il Canale d’Otranto, viene da fantasticare che re Artas frequentò certamente quei luoghi in vita, e i palazzi messapici del potere cittadino che dovevano essere proprio su quella acropoli. Tanto più se Artas coordinava operazioni di polizia nel Canale d’Otranto contro la pirateria. La cattedrale fu edificata, come ha rivelato l’archeologia, sui resti di un villaggio messapico, di una domus romana e di un tempio paleocristiano; fu fondata nel 1068. Lo scavo archeologico ha rivelato sotto il pavimento musivo del XII secolo i resti di una basilica paleocristiana con dei mosaici pavimentali più semplici. Sono state ritrovate anche sepolture messapiche, resti di recinti funerari di epoca ellenistica e di epoca romana; praticamente quell’altura ha attestazioni ad oggi documentate archeologicamente a partire dal V-IV secolo avanti Cristo (da “Otranto forma urbis dal primo giorno” di Pierpaolo Cariddi, Edizioni Esperidi).

Re Artas viene descritto, presentandolo come dinasta dei Messapi, della Messapia, nelle fonti, non specificando una particolare città, e ciò può permetterci di immaginare una unità politica dei messapi, e delle loro principali città. Forse tra i meriti di Artas, vi era anche quello di esser riuscito a consolidare e istituzionalizzare meglio questa unità tra le città di Messapia? La sua statura politica e strategica militare evidentemente gli permetteva di esercitare una influenza interna in tal senso, e la stima e ammirazione che riceveva dalla potente Atene, come vedremo, contribuiva anche di riflesso ad esaltarne ancor di più la grandezza interna agli occhi dei suoi sudditi.

Lo studio dei frammenti oggi rimasti e dell’epigrafia, fa credere che il “dinastes” Artos di Messapia fu impegnato in operazioni volte a sconfiggere, nei mari che bagnano la Puglia, la pirateria, che infestava quelle acque di grande importanza commerciale, soprattutto lo stretto strategico del Canale d’Otranto tra la Penisola italiana e quella Balcano-greca; da qui probabilmente anche l’importanza attribuita dagli ateniesi al Re Artas, con cui svilupparono forti e solidali rapporti, perché mantenesse quelle acque controllate e sgombre dai pirati.

Fonti antiche coeve ad Artas, lo storico greco Tucidide (ante 455 a.C. – ca. 400 a.C.) per la precisione, nella sua opera intitolata “Storie”, ci parlano di un antico trattato di amicizia (“palaia philìa”) tra Messapi e Ateniesi, in coerenza anche al quale, nel 413 a. C., i generali ateniesi Demostene ed Eurimedonte, in occasione della spedizione in Sicilia contro Siracusa, attraversato lo Ionio, approdarono sulle coste salentine e vi imbarcarono 150 lanciatori di giavellotto messapi forniti da Artas, (o anche nella variante Artos in altri autori, sempre il medesimo), principe messapico (chiamato “dinastes”, sovrano). In quell’occasione i generali ateniesi furono onorati ospiti di Artas. Le operazioni erano quelle in seno alla cosiddetta Guerra del Peloponneso che vedeva in conflitto sanguinoso tra loro le due più potenti città stato greche, Atene e Sparta, (quest’ultima patria della colonia magno-greca di Taranto atavica nemica dei Messapi cui aveva strappato parte delle terre).

“ [413 a. C.] Demostene ed Eurimedonte, essendo ormai pronto l’ esercito in raduno per la spedizione a Corcira (l’ isola di Corfù) e nel continente, traversarono con l’intero esercito lo Ionio fino al Capo Iapigio (il Capo di Leuca, punta sud estrema della Puglia). Quindi, salpati nuovamente, operarono uno sbarco alle isole Cheradi, un distretto della Iapigia, dove reclutarono per l’imbarco sulla propria flotta circa centocinquanta lanciatori di giavellotto Iapigi di stirpe messapica; e dopo aver rinnovato antichi legami d’amicizia con Artas, che in qualità di sovrano, aveva fornito alcuni giavellottisti, giunsero a Metaponto, sulla costa italica”. (Passo tratto dalle “Storie” di Tucidide).

La questione della corretta ubicazione del luogo di approdarono, definito da Tucidide alle isole che chiama Cheradi, è tutt’oggi controversa. C’è chi le individua nelle isole poste di fronte a Taranto, cosa alquanto improbabile dal punto di vista dei rapporti geopolitici dell’epoca anche se poi si tento di identificarle con queste Cheradi della fonti antiche, chi le identifica in altre isole sempre ubicate lungo le coste occidentali della Penisola salentina, ora a Porto Cesareo, ora a Gallipoli, ora a Ugento.

Le consistenti fortificazioni delle città messapiche in Età del Ferro, come anche quelle possenti della città di Roca Vecchia nell’ Età del Bronzo, testimoniano la necessità di difendere beni e persone, e testimoniano le continue guerre, gli assedi, e le scorribande da cui gli abitanti del Salento dovevano difendersi, sia per inimicizie possibili interne, sia per fronteggiare attacchi esterni, tanto via terra, quanto via mare.

E dal mare veniva e nel mare soprattutto vi era all’ epoca il flagello delle pirateria, dramma secolare nell’Adriatico, e soprattutto proprio nello strategico Canale d’Otranto.

Dalla storia di Roma, comprendiamo che la pirateria nell’Adriatico e nel Canale d’Otranto fu in epoca antica soprattutto di matrice illirica. Era l’Illiria la regione che dall’attuale Albania, inclusa, si estendeva in territori balcanici della ex Jugoslavia, comprendendo il Montenegro, la Croazia, la Dalmazia ecc.; una vasta regione che a Sud, nella regione dell’ Epiro, entrava in contatto con il mondo ellenico. L’abitavano, all’epoca, genti di lingua indoeuropea.

Dal 230 a.C. al 229 a.C., Roma ingaggio una vera e propria guerra, nota come la “prima guerra Illirica”, contro il regno d’Illiria per combattere la pirateria che flagellava i traffici commerciali greci e romani e delle genti italiche. Pirateria che la regina di Illiria, Teuta, favoriva.

Il basso Adriatico vide nei secoli ripetutamente il flagello della pirateria. Riportiamo in merito questo passo dello studioso naturalista romano Plinio il Vecchio che ci ricorda l’ idea di Marco Varrone di realizzare nel Canale d’Otranto un ponte tra Salento e l’ Illiria-Epiro (l’ odierna Albania), quando comandava la flotta di Pompeo contro i pirati nel 67 a.C., le sue competenze di comando nella guerra contro i pirati riguardavano il basso Adriatico.

“Otranto (…) al confine tra il mare Ionio e l’Adriatico, per dove è più breve il tragitto per la Grecia, intercorrendo un’ampiezza del canale di mare non più ampia di 50 miglia fino alla città di Apollonia che sta di fronte. Per la prima volta Pirro re dell’Epiro progettò di ovviare a questa interruzione con un transito a piedi grazie a ponti gettati; dopo di lui Marco Varrone quando era a capo della flotta di Pompeo nella guerra contro i pirati, ma altre preoccupazioni legarono le mani all’uno ed all’altro.” (Plinio, I secolo d. C., Naturalis historia, III).

Apollonia, famosa città portuale e colonia greca in Albania, punto di partenza della Via Egnatia che conduceva fino a Thessaloniki e Byzantium in Tracia; una via romana di comunicazione costruita nel 146 a.C. su ordine di Gaio Ignazio, Proconsole di Macedonia, da cui prese il nome; con tale opera gli antichi romani realizzarono, a partire dalla seconda metà del II secolo a.C., una millenaria direttrice di comunicazione est-ovest tra il basso Adriatico e l’ Egeo settentrionale.

Questo però ci fa capire quanto Atene, e più in generale gli elleni, greci e magno-greci, già nei secoli passati, potevano essere riconoscenti nei confronti di chi avesse liberato il Canale d’Otranto, dalla pirateria. Come appunto pare fece il Grande Artas, anche per questo riconosciuto probabilmente come grande, grande comandante militare, oltre che sovrano! E nelle fonti antiche Artas è chiamato tanto basileo quanto tiranno, il che ci fa pensare congiungesse in sé la natura di monarca legittimo, dinasta ereditario, quanto quella di uomo d’armi, e condottiero.

Artas probabilmente tutelava gli scambi commerciali nel Canale d’Otranto, interessati anche dal traffico di navi ateniesi e di polis alleate da Atene, proteggendone la navigazione, contro l’insidia delle scorrerie di pirati. Per questo Atene gli era riconoscente e alleata. La Messapia aveva poi una posizione strategica importantissima sul Canale d’Otranto, a tal fine, e inoltre una intensità importante di rapporti, e in parte anche di origini con il mondo Illirico stesso, che era baricentro della pirateria nel Canale d’Otranto e nell’ Adriatico tutto.

Artas tutelava gli scambi mercantili con un’azione di polizia del mare che proprio in Adriatico è attestata, letterariamente, lungo la rotta del Canale d’Otranto per i convogli mercantili diretti in Magna Grecia, nell’età della Guerra del Peloponneso, che vede appunto coinvolto lo stesso Artas, come si legge dal passo citato di Tucidide.

Come già espresso, sopra, è il poeta comico Demetrio che ci informa di questi aspetti, tramandandoci di un dinasta locale, di nome Artas, che appunto vigilava perché tali convogli approdassero senza danni nella sua terra dopo aver attraversato in tutta sicurezza, (condizioni del mare ed atmosferiche permettendo!), il Canale d’Otranto: “di qui diretti in Italia, spinti dal vento di noto / attraversammo il mare puntando sulla Messapia; / Artas, accogliendoci, ci ha ospitato liberamente”.

(Per approfondimento consigliamo il testo “Hesperìa, 13, Hellenikòs Kolpos , supplemento a Grecità adriatica” a cura di Lorenzo Braccesi, Benedetta Rossignoli, Edizioni «L’Erma» di Breteschneider, 2001).

Tucidide ricordava l’antico trattato di “philìa”, di amicizia, degli ateniesi con Artas, che fu rinnovato dagli strateghi ateniesi Demostene ed Eurimedonte nel 413 a. C.

Di tale antico patto pare sia rimasta traccia su un frammento epigrafico attico mutilo, (IG I, 53), della seconda metà del V sec. a. C., del quale si son interessati ampiamente gli studiosi L. Braccesi, C. Pagliara, M. Lombardo ed altri. Il testo contiene proprio un trattato di philìa tra Ateniesi ed un contraente il cui nome era proprio di cinque lettere, quante sono quelle del nome Artas, illeggibili a causa di una lacuna nella conservazione dell’ epigrafe. Vi si legge “ricetto ai pirati”, e “la pirateria contro gli Ateniesi e gli alleati”. Per cui ne è stata data la lettura di un impegno del contrante a non dare ospitalità a pirati nelle proprie terre, né a praticarvi egli stesso la pirateria contro gli Ateniesi e gli alleati, e possiamo aggiungere ed immaginare, a vigilare e compiere nell’area marina di influenza e controllo azioni di polizia e pulizia contro la pirateria, probabilmente in collaborazione con forze ateniesi e degli altri alleati della potente Atene. Per Artas, e per i Messapi in generale, era fondamentale per accrescere il loro potere e la loro sicurezza controllare lo stretto tra Mare Adriatico e Mare Ionio, lo strategico Canale d’Otranto, che nel suo tratto più stretto vedeva da un lato Otranto, antica Hydruntum alla foce del fiume Idro, nel Salento, e dall’altro l’ Isola di Saseno e la baia di Valona (Aulona). I Messapi avevano tutto l’interesse ad un controllo dell’ isola di Saseno, o all’ instaurazione di accordi con le genti locali di quelle prossime terre albanesi dedite alla pirateria; interesse a spazzar via la pirateria, o a controllarla, e non si può neppure escludere, data l’invidiabile posizione del Salento, che anche nel Salento, talune genti, insediate lungo la costa, potessero essersi dedicate all’attività di pirateria.

Ora emerge la possibile figura storica di re Artas che con il suo esercito e la sua flotta militare pattugliava il Canale d’Otranto, dalla sua terra privilegiata in tal senso per una tale azione di controllo, la Terra d’Otranto appunto, antica Messapia.

Un Artas che si era guadagnato rispetto, e grande nomea forse proprio per aver sconfitto i pirati che soprattutto operavano nello stretto tra Penisola italiana e i Balcani.

Per Atene erano importanti questi accordi diplomatici con l’occidente, e nell’ ottica di una penetrazione commerciale verso l’Occidente fondamentale era un’operazione di repressione della pirateria lungo quella che è la via obbligata di ogni comunicazione con la Magna Grecia, cioè lungo il Canale d’Otranto.

In antichità nel Canale d’Otranto pare che nell’ isola di Saseno (Sason presso gli antichi greci e romani, è così citata dal poeta latino Lucano del I sec. d.C., ad esempio), isola illirica nell’odierna Albania, davanti la baia di Valona (Vlorë in albanese oggi – “Aulona” chiamata in passato), e quindi immediatamente al di là del Canale d’Otranto per i Messapi, vi fossero basi di pirati. Un vero e proprio covo di pirati è attestato su quell’isola “Sasonis piratica statione nota”.

Da “La pirateria nell’Adriatico antico. Hesperia, 19”, (Edizioni «L’Erma» di Breteschneider, 2004), riportiamo questo illuminante questo passo:

“Sulla baia di Valona: H. Myrto”, in “Albania archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi”, I (A-D), Bari 1998, 42-45

«Un covo di pirati è attestato nell’isola di Sason (Sasan-Saseno), all’imbocco di Aulona (Vlorë – Valona) [nota del testo: “(…) Sasonis piratica statione nota”. “Sulla baia di Valona”: H. Myrto, in “Albania archeologica. Bibliografia sistematica dei centri antichi”, I (A-D), Bari 1998, 42-45° ]: dato che non se ne parla in relazione alle guerre illiriche, svoltesi alquanto più a nord, è presumibile che l’attività piratesca della zona sia da collocare al di fuori dell’àmbito cronologico di esse. [nota del testo: il fatto che il geografo greco Strabone (Amasea, ante 60 a.C. – Amasea (?), 23 d.C. circa) VI, 3, 5, C281, ricco di informazioni sulla rotta che aveva come punto di riferimento anche l’isola si Sason, non accenni alle attività piratesche dei suoi abitanti lascia comunque pensare che il problema fosse risolto da tempo]. Altre due centrali di pirateria non “grande” ma “piccola” furono Corcyra Nigra (Korcula-Curzola) e Melita (Mljet-Meleda) [nota del testo: ne parla Appiano (Il secolo), nel suo testo intitolato “La conquista dell’ Illirico”]»).

L’isola di Saseno è anche visibile da Otranto al di sopra della linea di orizzonte sul mare nelle giornate in cui il cielo è particolarmente terso.

Impossibile non rilevare qui, coincidenza o meno che sia, la suggestione linguistica tra il toponimo Valona/Aulona e il nome della mitica Avalon del medioevale ciclo arturiano!

Immaginiamo che le opere oggi perdute su Artas, come quella di Polemone, ben trattassero di questi fatti, qui solo da noi intuiti e ipotizzati. E se dunque Artas avesse sconfitto davvero i pirati di “Sason”, e il nome di quegli insidiosi pirati assalitori “Sasonis” (caso gentitivo: di Saseno), fosse stato presente nelle fonti che trattavano di Artas giunte nelle mani di eruditi medioevali, soprattutto ecclesiastici, ciò avrebbe potuto stimolare la fantasia di un erudito che doveva inventare la figura di un re condottiero impegnato contro gli invasori “Sassoni”, invece, dell’Inghilterra e provenienti dal nord Europa!

Nel bisogno di creare la figura di un re mitico difensore delle genti locali, per spronare gli autoctoni a prendere le armi, a ritrovare l’orgoglio per ricacciare via gli invasori germanici passati Sassoni, Angli, Frisoni, Iuti o nuovi, i Normanni (le genti del nord, da cui il loro nome, anche chiamati Vichinghi) autori inizialmente soprattutto di azioni di sanguinaria pirateria contro i ricchi e indifesi monasteri, la figura di un leggendario re Artos che aveva sconfitto i pirati Sasenidi (dell’ isola di Saseno), nella baia di Aulona (Valona), dove poi forse era scomparso, re di una terra di mezzo, tra due mari come la Messapia, termine che etimologicamente pare avere proprio questo significato in greco, ben poteva ispirare la figura di un difensore re Artù campione della guerra contro i Sassoni invasori della sua terra, un regno isolano, la Britannia, una terra tra le acque del mare quindi. Regno esteso anche sul continente, in particolare nella francese Bretagna, abitata da genti della stessa etnia celtica vivente in Britannia. Anche la Francia settentrionale subì le azioni di pirateria di queste genti germaniche, e come la Britannia, alla fine una regione del nord della Francia (che dai conquistatori prese il nome di Normandia) fu definitivamente conquistata dai Normanni.

I Normanni si dedicarono alle scorrerie a partire dall’inizio del IX secolo. Dotati di navi leggere senza ponte e senza remi, le drakkar cioè “dragoni” (e “drago” è termine di origine greca), ornate da un serpente di mare intagliato sulla prua, batterono le coste della Francia, dell’Inghilterra fino alla penisola Iberica, all’Italia e alle isole del Mediterraneo occidentale, passando solo in secondo momento all’occupazione ed insediamento fisso. Inizialmente pagani e dediti alle razzie, ma in seguito allo stanziamento in Francia si convertirono al Cristianesimo. Ottimi guerrieri, tanto che venivano richiesti come mercenari perfino dall’Impero bizantino, erano specializzati nel combattimento a cavallo e utilizzavano principalmente la spada.

Un’ altra possibilità per ispirare in un autore medioevale inglese un legame con il termine etnico dei “sassoni” invasori d’Inghilterra, negli scritti antiche sul Salento, potrebbe trovarsi nel toponimo salentino, (attestato dalle antiche fonti): “Sasinum”, “Sasina portus”, “Saxina”. (Vedi anche in “Gli Studi Storici in Terra d’Otranto” a cura di Luigi G. De Simone (1835-1902), stampato a Firenze nel 1888, Tipografia Galileiana di M. Cellini E.C.). Plinio il Vecchio (23/24-79 d. C.), nella sua opera “Naturalis Historia”, parla di questa località salentina che chiama “portu Sasine” che alcuni studiosi collocherebbero a Porto Cesareo.

In patria poi Artas, dati i rapporti spesso tesi e bellicosi con la vicina colonia spartana magnogreca di dori insediatasi a Taranto in territorio messapico, è probabile che si distinse anche per la sua attività diplomatica e/o militare contro i tarantini a tutela del suo popolo.

La storia dei Messapi dal V al III secolo a.C. è costellata di alleanze più o meno effimere contro gli Italioti o al fianco degli Italioti. Una di quieste fu l’alleanza sorta per iniziativa iapigia intorno al 473 a.C. in funzione antitarantina e antireggina, che portò alla momentanea vittoria dei Messapi sulle due potenti città magno greche e una spedizione punitiva iapigia contro Reggio. Gli storici greci ricordano che i Messapi sterminarono l’esercito di Tarentini e Reggini impiegando proficuamente la loro cavalleria. La disfatta di Taranto e Reggio fu terribile, Erodoto narra così dello sterminio di Tarentini e Reggini: “fu questa la più grande strage di Greci e Reggini che noi conosciamo, che dei Reggini morirono 3000 soldati e dei Tarantini non si poté nemmeno contare il numero” (Erodoto).

Nel 473 a.C. Taranto subì dunque una sconfitta clamorosa per mano degli Japigi, e l’avvenimento ebbe una forte eco in tutto il mondo greco tanto che Aristotele precisa che l’avvenimento “accadde un po’ dopo che i Persiani invasero la Grecia” e aggiunge che fu anche a causa di tale sconfitta che Taranto mutò il suo regime da aristocratico a democratico.

Se vi avesse partecipato a quella battaglia un giovanissimo Artas, all’età minima di 15-20 anni, nel 413 a.C., quando ricevette gli strateghi ateniesi, avrebbe avuto tra i 75 e gli 80 anni! Non possiamo escludere che fu un sovrano longevo e che si era già distinto da principe proprio in quella epica riscossa messapica!

Lo scritto scomparso, ad oggi purtroppo ancora, di Polemone su Arta poteva essere la fonte chiave di aneddoti e storie per la genesi della saga arturiana. Forse tale scritto era nelle mani ancora di alcuni studiosi locali salentini nel medioevo tempi in cui dal monastero di San Nicola di Casole e non solo passavano testi antichi d’ogni sorta, che venivano studiati, copiati, e conservati.

Quali sono gli eventi che resero così grande e celebre, persino oltre mare, nell’Ellade e ad Atene, Artas, il più noto e documentato dalle fonti re di Messapia!?

Artas un re storico, documentato dalle fonti antiche, tanto celebrato in patria e all’esterno, e definito il Grande, e mitizzato già in Messapia, dove in suo onore si celebravano della grandi feste, chiamate sempre sulla base del suo nome e del suo titolo di “Megas”, Grande, le feste delle “Megalartie”.

E’ lecito domandarsi se “le Megalartie” eran legate solo al re Artas, erano solo una sua celebrazione, o riguardavano tutti i possibili re Artas (con “Artas” divenuto quasi in Messapia un possibile titolo nobiliare; come Cesare, che dal nome del grande personaggio e condottiero Caio Giulio Cesare, diventa nome epiteto dell’imperatore romano, il Cesare!), o divinità messapiche con quel nome?

Interessante e qui comunque sottolineare come ad Atene si svolgeva annualmente una importante festa chiamata “Megala Dionysia”, (“le Grandi Dionisie”), tra il 10 e 15 del mese di Elafebolione (che andava dalla seconda metà di marzo alla prima metà di aprile circa; il nome del mese era legato alle Elafebolie, feste della caccia al cervo in onore di Artemide). Ad Atene veniva celebrato Dioniso Eleuterio, cioè Dioniso proveniente dal demo di Eleuthere, secondo la tradizione Dioniso sarebbe arrivato ad Atene proveniente da questa località che si trovava al confine tra Attica e Beozia, da lì sarebbe arrivato il suo culto. Queste feste, in cui si svolgevano anche processioni e sacrifici, vennero fondate o riorganizzate dal tiranno Pisistrato nel 535 a.C.

(Nota culturale territoriale salentina: ricordiamo che il colle più alto nel basso Salento, tra Otranto e Gallipoli, è chiamato Serra di Sant’Eleuterio, dal nome di un santo cristiano; il sito non è molto lontano dalla città di Parabita, dove nella cripta dedicata a Santa Marina un’ epigrafe in metallo racconta una tradizione secondo cui lì in passato si venerava la Dea Iside).

Questo parallelismo è estremamente interessante per noi che stiamo sviluppando una teoria a partire dal mosaico di Otranto che vede l’ipotesi di celebrazioni rituali che si svolgevano in Messapia e che equiparavano la figura dell’eroe locale Artas, (re storicamente realmente esistito, o anche già titolo regale richiamante un mitico Artas locale), a quella di Dioniso.

Abbiamo visto come di queste feste chiamate Megalartie di re Artos dei Messapi in Japigia, scriveve ancora nel XII sec. d.C., Eustachio, dunque ai tempi del mosaico di Otranto, riportando frasi da testi ben più antichi, e probabilmente da Polemone, l’autore che ad Artos messapico aveva dedicato persino una monografia, ma che è probabile ne dedico spazio anche in altre sue opere, ad esempio nella sua “Replica a Timeo”, il grande storico greco delle vicende anche mitologiche del sud Italia.

A sentire poi quanto scriveva il dottissimo Matteo Tafuri, nel ‘500, (sue le suggestive parole con cui abbiamo esordito questo lavoro), studioso strettamente collegato, come abbiam visto, al sapere dell’ Abbazia idruntina di Casole, nella sua epoca ancora taluni sapevano nel Salento di particolari dell’Artù di Terra d’Otranto, che nelle fonti frammentarie e poverissime a noi giunteci invece sull’Artos re messapico mancano. Ad esempio, che era stato edotto sulla filosofia di Pitagora, dato che alla setta dei pitagorici apparteneva il suo mentore, come ci informa il Tafuri. Pertanto, data la connessione cronologica nell’antica Terra d’Otranto messapica, tra re Artos e la diffusione del pitagorismo in Magna Grecia e anche tra i messapi, e la connessione spaziale tra la messapia di Artos, e la Terra d’Otranto di cui parla Tafuri, non poteva che essere il Re Artos dei messapi, l’ Artù di Terra d’Otranto del Tafuri! Tra gli altri particolari, Tafuri ci informa che l’ Artù salentino anche era legato all’invenzione di una tavola rotonda. Dati ulteriori sull’Artù salentino-messapico giunte al Tafuri tramite la tradizione orale locale e/o letteraria, e tra questi testi vi era forse proprio anche il perduto ad oggi testo di Polemone interamente dedicato ad Artas!? Non v’è dubbio che un simile testo sarebbe stato caro e trasmesso con cura per secoli, fino al medioevo, proprio nella medesima terra salentina, dato che trattava del grande re locale, e data la continuità culturale, e la mai interrotta alta tradizione erudita nel Salento, dai tempi della Messapia romana, di Ennio e di Pacuvio (grande tragediografo latino nato a Taranto e parente di Ennio), fino al Medioevo, tramite l’erudizione cristiana bizantina e latina, che preservò e tramando l’antico sapere.

Polemone scrisse circa 200 anni dopo Artas; le Megalartie ma anche il suo stesso titolo di “Megas” ci evidenziano la figura di un sovrano celebratissimo forse già in vita ed elevato probabilmente a livelli di divinizzazione. E’ probabile che pertanto Artas fu inserito in un sostrato mitico-religioso locale in parte preesistente.

In Messapia si festeggiava ogni anno la “Feste delle Bisbaia [Bisbee]”, festa della potatura delle viti, in messapico “bisbes” era il nome del falcetto da potatura. Artas forse in certe feste, e/o miti raccontati da Polemone o altri autori si identificava con Dioniso?

Da Esichio (V o VI sec. d. C.), nel suo “Lessico”, opera in greco, leggiamo: “Bisbes: così i Messapi chiamano il falcetto per tagliare le viti, e chiamano festa delle Bisbaia [Bisbee]” quella che noi chiamiamo klaudeteria [festa della potatura]”

C’è chi ha ipotizzato che il termine “bisboccia”, che nella frase “fare bisboccia” derivi dal nome di quella festa messapica indubbiamente dionisiaca dato il legame con la viticoltura, così come il termine “baccano”, deriva dal nome dei baccanali, le rumorose feste in onore del dio Bacco/Dionioso in ambiente italico dove ci si ubriacava pesantemente con le ancor oggi ben immaginabili conseguenze. “Fare bisboccia” è termine utilizzato anche in Salento e che è correlato proprio all’azione di bere vino e divertirsi solitamente insieme agli amici.

Il nome Artù

Il nome Artas, (e sue strettamente collegate varianti), compare diffusissimo nell’epigrafia messapica, soprattutto funeraria, scoperta dall’archeologia, ed in innumerevoli siti messapici (Ostuni, Ceglie Messapica, Manduria, Alezio, Ruvo, Gravina, Vaste, Ugento, Oria, ecc. – “Artorius” a Canosa ), a dimostrare la diffusione che il nome Artas aveva presso il popolo messapico e per tutto il corso della sua storia attraverso i secoli, forse proprio per il ricordo del grande re, forse per il valore sacro del nome legato alla divinità Artemide, venerata anche presso i messapi (Artemis, a lei erano dedicati anche santuari) e a cui era sacro l’orso (“árktos” il nome dell’orso in greco); ad Artemide certamente era legata la dea chiamata in lingua romana Artio e correlata proprio all’orso. “Potnia Theron” (dal greco “Signora degli animali”) è un termine usato per la prima volta da Omero nell’Iliade, come attributo di Artemide. Il nome Artù (Artos) suona anche come il termine pane (“artos“) in greco, e questo ad ulteriore incremento della sacralità di un tale nome regale.

Il teonimo Artemide si ritiene legato etimologicamente a quello dell’ orso; era una dea madre, signora della Natura e delle belve, cui era sacro l’orso (arctos, in greco, arctus in latino). Gli Orsi bruni, molto più numerosi e diffusi di oggi, vivevano nella penisola Balcanica, come in sud Italia, nelle aree selvagge e boscate. Oggi in Italia si registrano solo pochi individui relitti sull’Appennino abruzzese, da proteggere e far diffondere massimamente.

Artita, Artia è il nome femminile corrispondente che pure appare in area messapico.

Il genitivo del nome messapico Artas è Artahiaihi in messapico, il nominativo Artahias.

Tra i luoghi Gravina (ARTIA), Ruvo (ARTOS da influsso greco sul nome messapico Artas, genitivo).

In latino anche Artius, e in greco Artios,

Troviamo nell’epigrafia messapica il nominativo del nome personale individuale “artas”, (anche “artos”; probabile genitivo messapico “artahi”), come anche il collegato gentilizio nominativo “artahias”, (genitivo del gentilizio “artahiaihi”), talvolta con τ, tau, per la “t”, tal altra con θ, theta, tal altra con il simbolo grafico dell’alfabeto messapico ta, simile ad una ψ a tridente, detto “tridente a base quadrata”; probabilmente non sottendenti pronunce diverse, seppure tali varianti grafiche possono comparire in epigrafi di zone diverse della Messapia. La variante “artia” ed “artita” a Gravina; “artorres” a Oria. La tau per la t, è tramandata anche nella trascrizione greca del nome messapico, come è in “Artas”, nome del famoso dinasta messapico di cui scrisse Tucidide.

Altre attestate varianti onomastiche si avvicinano ancor più di più al teonimo Artemide.

Per “Artas” messapico, attribuito ad un dinasta, (sebbene sia certo che si tratti per “artas” in messapico di un antroponimo diffuso), alcuni studiosi hanno ipotizzato che potesse anche trattarsi di un titolo regale o principesco attribuito al sovrano. In ogni caso è più che probabile che fatta salva l’ importanza del Grande Artas storico, più sovrani messapici ebbero il medesimo importante nome dall’ intrinseco valore etimologico divino legato al dio orso, e alla dea orsa primigenia.

In ogni caso presso i Messapi si sviluppò a partire dal nome proprio “artas”, il gentilizio “artahiaihi”, il nome cioè di una famiglia (stirpe, gens in romano), che veniva ereditato come un cognome. Tutto questo lascia immaginare un lungo uso come nome personale individuale di Artas, prima di essere usato come gentilizio, un suo diffuso e prolungato che lo studio e la ricerca nel campo dell’epigrafia messapica ha ben confermato. (Vedi dello studioso Ciro Santoro “La nuova epigrafe messapica IM 4.16, I-III di Ostuni ed i nomi in art-”).

Per l’ etimologia del nome proprio Artos e sue varianti, (come del teonimo Artemide), occorre ricordare che originariamente i nomi erano degli appellativi, ed il legame con l’ orso, (“arctos” in greco), sembra a tal fine molto probabile.

Nomi in art-, sia maschili che femminili, son in antichità molto diffusi, e attestati in Italia, Gallia, Africa, Illirico, ecc., su epigrafi latine, greche, etrusche, ed in fonti letterarie. A Taranto (“Artimia”), a Pozzuoli (“Artius” – ritenuto di probabile origine messapica). In nomi etnici in Illiria e di principi illiri. E ancora in toponimi come il fiume Artatus, e l’isola illirica Artion.

Artorius, -a , antroponimo attestasto numerose volte in Italia, Gallia, Africa, Illirico. È corrispondente latino al messapico Artorres.

Numerosi nomi in art- sono attestati nell’ onomastica celtica, e di aree celtiche: Artanus, Artenus, Artiacus, Artidius, Artius, Artognou.

Presente oggi in Italia è anche il cognome Arturo, attestato pure in Puglia e Sicilia, e ancor di più in Calabria.

E anche in area celtica tali nomi possono essere etimologicamente ricondotti ad orso, in gallese orso si traduce “arth”, nell’antico irlandese “art”, (“harthz”, in basco, forse da parastrato o abstarto come si dice, in linguistica, cioè influsso da lingue geograficamente prossime); celtico-gallico“artos”!

Taluni studiosi ricordano però anche che “art” in irlandese vuol dire roccia, da cui deriva il termine inglese earth che vuol dire terra. Questo potrebbe anche spiegare il perché spesso in ambiente celtico, i monumenti megalitici son associati facilmente da leggende locali diffuse popolarmente, e anche presenti nel ciclo bretone letterario, a re Artù.

Il nome della dea Artemide appare già dal XIII sec. a.C., in documenti micenei in Lineare B, il sistema di scrittura sillabico usato dai micenei, la cui lingua era già il greco. La lingua che emerge dalla scrittura lineare B, il suo dialetto miceneo, il più antico dei dialetti greci noti, più antico di diversi secoli dei dialetti greci trasmessici dai più antichi testi letterali, quelli dei poemi omerici (l’Iliade e l’Odissea), era proprio la lingua delle genti, micenee appunto, che occupavano il territorio dell’Ellade nell’ Età del Bronzo, e che appartiene alla famiglia dialettale arcado-cipriota, (più recenti sono i dialetti delle famiglie dialettali in cui il greco è diviso in diverse famiglie dialettali, quella eolica, quella ionica, quella dorica, e appunto la più antica antiche di tutte, quella aracado-cipriota). Il miceneo appare in definitiva l’antenato del dialetto arcadico che era parlato anche nel I millennio a.C. nel cuore della zona montuosa del Peloponneso che si chiamava Arcadia, e antenato del dialetto che era parlato nella lontana Isola di Cipro, eccentrica rispetto al mondo egeo, posta molto più a oriente. Si trattava poi di una scrittura strettamente imparentata alla Lineare A per i simboli usati. La Lineare A era il sistema di scrittura proprio della civiltà dei minoici, (così chiamati dal nome del loro mitico re Minosse), la civiltà che nell’ Età del Bronzo si sviluppò con baricentro l’ Isola di Creta , e che grande influsso ebbe sui micenei. La loro lingua, originariamente però non era il greco, e lo divenne solo dopo la conquista micenea di Creta!

Artemide era una dea indigena dell’ Arcadia, lì venerata anche nella forma di orsa, e orsi si credevano gli stessi arcadi, come nell’etimologia del loro nome. Probabilmente in origine antiche tribù totemiche che avevano nell’ orso il loro animale totem. Per l’origine di Artemide, con il suo nome e i suoi attributi l’attenzione di alcuni studiosi la colloca più nell’area illirica e in quella greca, che in quella dell’Asia minore, o in Lidia, dove pure fu venerata. Così alcuni studioso ritengono un prestito dal greco del nome Artemide, all’area celtica, per la dea chiamata Artionis (o Artio), di cui si legge il dativo “Artioni” in un’ epigrafe latina di dedica, incisa sulla base in metallo correlata alla statua in bronzo che mostra un grande orso, dietro al quale c’è un piccolo albero, e che sta di fronte a una donna seduta su una sedia. Quest’ultima sembra tenere della frutta sul suo grembo, che serve forse a sfamare l’animale. Questa statua è stata trovata nei pressi di Berna, in Svizzera. Alla stessa dea rimanda anche un’altra iscrizione, proveniente però dalla città di Treviri, nell’odierna Germania.

E’ forse non trascurabile l’ importanza, certo nota anche ai romani, oltre che ai greci che ne scrivevano monografie su di lui, del re messapico Artos il Grande. E la significativa diffusione nel mondo romano del nome Artorius, oltre che grazie alla stella Arturus, di influenza greca, si deve proprio alla grande fama del re messapico. E’ con i romani, che il nome Artorius giunse anche nel mondo celtico, dove è attestato, con sue varie varianti zonali, come quello di Artemide, nell’ epigrafia, e in rare fonti scritte, per l’epoca imperiale e l’alto medioevo nelle aree celtiche europee d’oltralpe.

L’Artù bretone, sebbene portante un nome proprio diffuso dai romani, nelle cronache fantasiose dei primi testi scritti medioevali su di lui, è detto difensore delle genti locali, oltre che contro i sassoni invasori, anche contro l’ Impero romano. Par quasi un’ eco dell’ inimicizia iniziale degli indipendenti Messapi contro Roma, che lì portò a far cadere le plurisecolari ostilità contro Taranto, per unirsi a Pirro re dell’ Epiro, per frenare le mire espansionistiche romane! Un’ ostilità che ancora echeggia in alcuni epiteti griki, di cui abbiam dissertato avanti. (Osserviamo qui che come termine onomastico, come pare dall’ epigrafia messapica, presso i Messapi, si era persino diffuso il nome Roma, attestato da epigrafi già del V-VI sec. a.C.).

E’ evidente che il nome maschile Artas, Artos, in latino diviene Artus, Arturus, Artorius, e quindi in volgare romanzo italiano: Artù, Arturo.

Il testo perduto su Re Artos dei Messapi scritto da Polemone